みなさんは日の出町という場所をご存知だろうか。

あー、横浜にある京急の駅でしょ。WINS横浜が近いから、休日とかは混むんだよねー。

… それは「日ノ出町」である。ちなみにWINS横浜以外にも野毛山動物園とかがあるよ。

あっ、あれでしょ。大分にあるやつ。あそこで獲れるカレイはうまいんだよなあ。

… それは「日出町」である。読みは「ひじ」。大分県は国東半島の付け根、速見郡に属する町である。カレイ以外にも、あのやたらとノスタルジックなCMでおなじみの「大分むぎ焼酎二階堂」を世に送り出した二階堂酒造の本社があったりする。

日の出町とは東京都西部の西多摩郡に位置する町である。

人口約17,000人、青梅市とあきる野市に隣接しており、町内最大の商業施設はイオンモール日の出、町内に鉄道は通っていない。

ここまで聞いて、町の情勢としてどのようなものを想像するだろうか。

おそらく、郊外からその周辺にかけての地域にありがちな、東京へ出るには不便で、人口は減少を続ける一方で高齢化は急速に進み、鉄道がないこともあって今後買い物難民も増えていくのかもしれない…

そんな様子が浮かぶかもしれない。

しかし、最初にあげた町のプロフィールからは意外に思われるかもしれない事実がある。

日の出町の人口は増加しているのである。

隣接自治体を見てみても、青梅市は人口減少、あきる野市はほぼ横ばい、その周辺の福生市、羽村市、奥多摩町は全て人口減少となっている中で、しっかりと人口増加を維持できているのは非常に興味深い。

人口増加の理由は何なのか。何が人々を惹きつけるのか。その要因を探っていきたい。

1.日の出町の人口構成

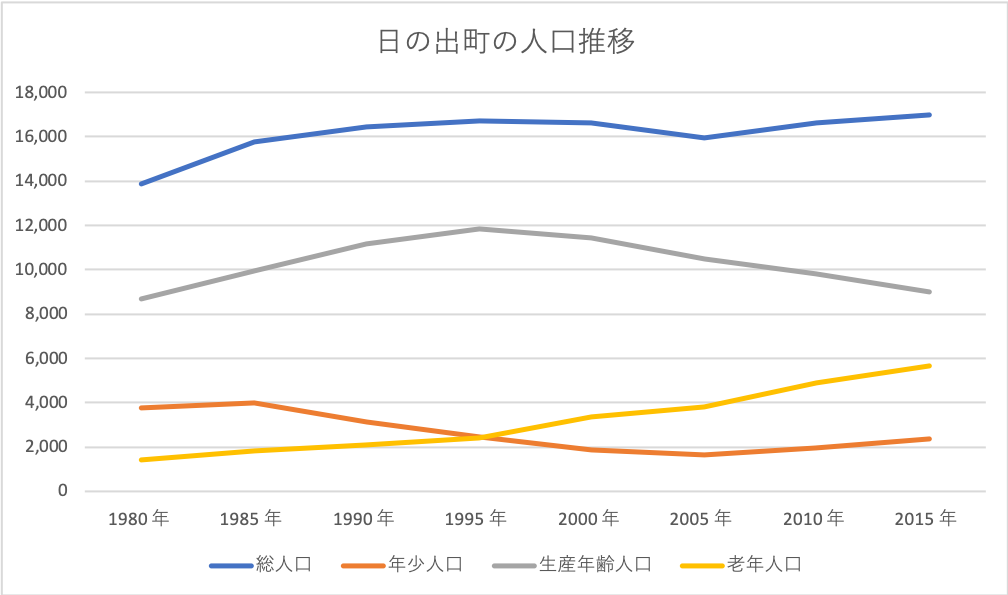

人口増加を続ける日の出町だが、人口といっても若者からお年寄りまで様々である。まずは、どの年齢層が日の出町の人口増加を牽引しているのかを見ていく。

「日の出町人口ビジョン及びまち・ひと・しごと・創生総合戦略」をもとに作成

まず年少人口について、「日の出町人口ビジョン及びまち・ひと・しごと・創生総合戦略(以下総合戦略)」によると、バブル期以降急激に減少したものの、近年再び増加傾向に転じ、2015年時点で2,351人となっている。

続いて生産年齢人口について、こちらはバブル崩壊以減少を続けており、2015年時点で9,000人を割っている。

最後に老年人口について、こちらは上記の2世代と違い、一貫して増加傾向が続いている。1980年時点で1,425人だったのが、2015年時点で介護施設等入所者数含めて5,600人を超えており、35年で4倍近くまで膨れ上がっている。

全体としては人口増加傾向となっているが、その中身を見てみると、老年人口の急激な増加が大部分を占めており、続いて年少人口がわずかに増加しているという構成になっていた。ではなぜそのような構成になっているのか。次節以降で考えられる要因を挙げていく。

2.日の出町は高齢者介護施設銀座!?

「総合戦略」では、老年人口とは別に介護保険施設等入所者数も算出している。これは1985年に集計が始まっているが、それによると1985年時点で296人だったのが2015年時点で1,018人となっている。2015年時点での日の出町の人口が約17,000人なので、人口の約6%が高齢者介護施設の入所者数ということになる。これはかなり多い数字なのではないだろうか。

そもそも、日の出町には町の規模に対して高齢者介護施設が密集している傾向があると思われる。日の出町ホームページによると、現在町内には24の事業者がある。約700人に1事業者という割合だ。参考までに隣接自治体と比べてみても、あきる野市は人口約80,000に対し17事業者で約4,700人に1事業者、青梅市でも人口約135,000に対し24事業者で約5,600人に1事業者と、日の出町の町の規模に対する高齢者介護施設の数は突出していると言っていいだろう。結果として、人口、とりわけ老年人口の数が急激に増加しているように統計上は見えるようになったのではないだろうか。

| 市町村名 | 人口 | 高齢者介護施設事業者数 | 1事業者あたりの人口 |

|---|---|---|---|

| 日の出町 | 17,000 | 24 | 700 |

| あきる野市 | 80,000 | 17 | 4,700 |

| 青梅市 | 135,000 | 24 | 5600 |

日の出町・あきる野市・青梅市ホームページをもとに作成

次に、介護保険施設等入所者数以外の人口流動、特に自然増減と社会増減に注目して見ていく。

3.日の出町人口の自然増減

まず日の出町人口の自然増減について見ていく。日の出町では、バブル期以降一貫して自然減が続いており、近年その傾向が強くなっている。ここ10年くらいで出生数は微増したものの、それを上回る死亡数が続き、結果として人口の自然減が続くということになったと考えられる。上述の通り日の出町は規模に対する高齢者介護施設が多いため、それも死亡数の増加に影響を与えていると考えていいだろう。

出生数が微増していると言ったが、日の出町の出生率はどのように推移しているのだろうか。「総合戦略」によると、日の出町の出生率は2005年以降急激に上昇している。それまでは合計特殊出生率1.00付近で推移していたものが、2005年以降は約1.5にまで上昇し、東京都平均はもちろんのこと、全国平均までも上回っている。なぜこのような結果になっているのだろうか。それには日の出町人口の社会増減が関わっていると考えられるので、詳しくは次節で見ていく。

4.日の出町人口の社会増減

日の出町人口の社会増減は、時折マイナスに転じることがあるものの、おおむね転入超過で推移している。2012年度の数字でいうと、転入959人に対し転出633人で326人の転入超過となっており、自然減の数(2012年度は-143人)を大きく上回っている。日の出町の人口増加は主に外部からの転入者によって維持されていると考えて良いだろう。

では具体的にどの年代の転入者が多いのだろうか。一番は60歳以上の人々であり、近隣市町村をはじめとする地域からの転入者が多かった。もちろん日の出町で退職後の悠々自適な送ろうとする転入者もいるだろうが、上述の通り日の出町は高齢者介護施設が多いので、そこに入居する人々が主だろう。次に多かったのは30代の子育て世代であった。「総合戦略」にあるアンケートによると、自然環境が豊かであるという理由で転入する子育て世代が多いようである。イオンモール日の出ができるなど、利便性と生活環境のバランスが取れていることが日の出町の特徴だろう。だが、子育て世代にとって最も重要なのは、子育て支援の充実だろう。その点に関して言えば、日の出町にはアドバンテージがあるといえる。日の出町の子育て支援政策として、「次世代育成クーポン」「青少年育成支援金支給制度」「出産助成金」がある。これらを使えば、子供が高校を卒業するまで継続的に金銭的支援を受けられるのだ。さらに、「子どもの医療費助成制度」「青少年の医療費助成制度」の2政策によって、高校卒業まで医療費が実質無料になる。ここまで至れりつくせりな自治体はそう多くはないだろう。そうした手厚い支援に惹かれた子育て世代の転入増加によって、日の出町の年少人口や合計特殊出生率が増加していると考えられる。

反対に転出が多いのはどの年代だろうか。圧倒的に多いのは男女ともに20代であった。転出先としては周辺自治体をはじめとする東京都内が多く、その理由の大半は就職や進学のためであった。転出の状況については、若者の流出をはじめとする人口減少に喘ぐ他の地方自治体と大差ないようである。

5.まとめ

これまで議論されてきた内容をまとめると以下の通りである。

・日の出町の人口増加を牽引しているのは主に老年人口である。

・老年人口の急激な増加の主な理由は、日の出町内に多く存在する高齢者介護施設への入所であると考えられる。

・老年人口の増加は主に社会増加であり、自然増減に限って言えば一貫して減少が続いている。

・子育て世代の転入も安定しており、年少人口は増加し出生率も全国平均を上回っているが、20代は圧倒的に転出が多く、生産年齢人口全体でみると人口は減少している。

以上のようなことが今回の議論で浮かび上がってきた。日の出町の人口は増加しているが、その構造は日本の高度経済成長期や発展途上国のそれとは根本的に異なっている。日の出町は、老年人口の社会増加が人口増を牽引するという「異質な」人口増を経験しているということがわかった。今日の日本において都心部以外の人口増加と聞くと、元気のある町であるという印象を受けるが、日の出町のように個別の特徴があることを読み解いていく必要があるだろう。

新井

コメントを残す